Aufbau der IT-Infrastruktur für den Digitalpakt: Erfahrungen aus zwei Jahren Planung und Umsetzung

01.12.21 / Hartmut Kell

aus dem Netzwerk Insider Dezember 2021

Der Schulalltag kehrt zurück, der Online-Unterricht wird zurückgefahren, und die Internet-Konnektivität jedes einzelnen Schülers oder Lehrers in den Räumen der Schule nimmt an Bedeutung zu. Digitale Kompetenzen und Inhalte sollen wieder in den Schulräumen vermittelt werden. Dies erfordert eine bessere Ausstattung der Schulen, die mit dem Digitalpakt erreicht werden soll. Dazu stellt der Bund seit 2019 Gelder zur Verfügung, die zum einen in die Anschaffung von digitalen „Endgeräten“ wie Whiteboards, Laptops, Beamer, Tablets o.Ä. gesteckt werden und zum anderen in die dazu zwingend notwendige Aufrüstung der IT-Infrastruktur. Da dieses Budget bis Ende 2024 „verbraucht“ werden darf bzw. muss, herrscht auf Schulämter und Schulen ein enormer Druck, diese Infrastruktur in 47.000 Schulen aufzubauen.

Finanzieller und terminlicher Druck führt bei vielen Projekten zu Kompromissen bzw. geht sehr häufig zulasten technischer Qualität. Gilt das auch für die IT-Infrastruktur an Schulen? Wie kann dem entgegengetreten werden?

Der nachfolgende Artikel gibt die Erfahrungen wieder, die in zwei Jahren Fachplanung zum Aufbau der passiven IT-Infrastruktur (Verkabelung) in Zusammenhang mit dem Digitalpakt bei mehreren Städten gesammelt wurden. Er beschäftigt sich damit, was zur Fachplanung benötigt wird, was davon vorhanden ist, wie die Herausforderungen aussehen, und er vermittelt Hilfestellungen, wie man im Rahmen der Planung trotz des Zeitdrucks für ein hohes Maß an Qualität sorgen kann.

Ausgangsbasis

Es muss davon ausgegangen werden, dass der Digitalisierungsgrad bei fast keiner Schule bei „null“ liegt. In allen Schulen gibt es eine zwar nicht flächendeckende, aber vorhandene IT-Infrastruktur, die aus einzelnen Access Points (teilweise im Rahmen von Eltern-Initiativen geplant und realisiert), vernetzten Computerräumen (mit freifliegenden Kabeln zu Pseudo-IT-Verteilern irgendwo im Klassenraum) und Möglichkeiten zum Anschluss eines Notebooks an einen Ethernet-Port besteht. Insbesondere der Verwaltungsbereich, welcher nicht im Rahmen des Digitalpaktes gefördert wird, verfügt über eine IT-Infrastruktur, die funktioniert, doch zum Teil weit von professionellen Umgebungen entfernt ist. Die bestehenden „pädagogischen“ IT-Infrastrukturen können also für das Nötigste genutzt werden. Die geplante massive Einführung von neuen IP-basierenden Geräten wie Smartboards oder auch Tablets wäre damit allerdings nicht bzw. nur eingeschränkt möglich.

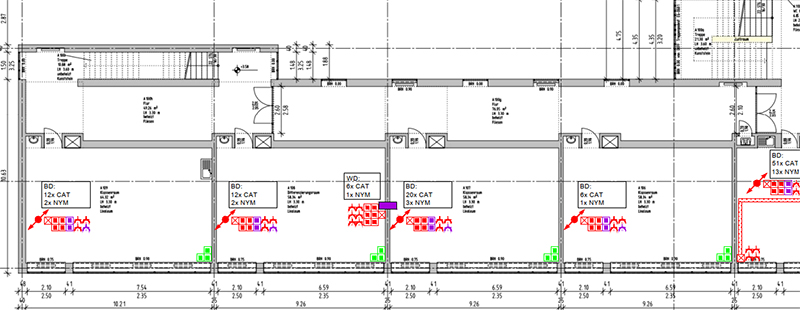

Verkürzt und vereinfacht könnte man zusammenfassen, dass eine neue, zumindest für die „pädagogischen Flächen“ auf lange Jahre ausreichende Kommunikationsinfrastruktur mit einer schwerpunktmäßigen kabellosen Datenübertragung notwendig ist, um eine moderne digitale Lernwelt überhaupt nutzen zu können. Gebraucht werden sehr viele Access Points, IT-Koppelelemente wie Switches o.Ä., und natürlich eine Datenverkabelung zu den Access Points und klassischen Anschlussdosen. Eine anwendungsneutrale Kommunikationsverkabelung, die auch zur Telefonie verwendet werden kann, steht nicht im Vordergrund. Tatsächlich geht es im Prinzip um eine Datenverkabelung.

Doch solange Power over Ethernet keine Option ist, um stationäre oder größere Geräte mit Strom zu versorgen, reicht eine IT-Verkabelung alleine nicht immer aus. Am geplanten Standort der IT-Geräte kann eine zusätzliche Stromversorgung notwendig sein, die ganz klassisch mit 230-Volt-Schukosteckdosen –z.B. in der Nähe der Klassentafel – ausgeführt wird.

Festlegung von Anforderungen

Grundsätzlich wird bei modernen IT-Konzepten immer häufiger der Weg der „Top-Down-Planung“ gewählt. Was bedeutet das? Kurz zusammengefasst: Am Anfang steht eine Bedarfsanalyse und ein Konzept zur Ermittlung, welche digitalen Funktionen oder Applikationen an der jeweiligen Schule in den Räumen benötigt werden. Dazu ist eine hohe fachliche Kompetenz in Zusammenhang mit der Medientechnik-Planung notwendig. Erst dann kann festgelegt werden, was an Übertragungsqualität (z.B. Bit/Sekunde) in welchem Raum und in welchem Umfang (= Ports) gebraucht wird. Die Planung der aktiven Netzwerk-Komponenten beinhaltet dann für jeden einzelnen Anschluss eine konkrete Festlegung der Lage von Access Points sowie der dazu benötigten Verkabelungsqualität mit konkreter Angabe der räumlichen Verortung – z.B. Anzahl der Datenanschlüsse im Bereich des Lehrerpults oder der Decke. Ab da setzt die Fachplanung zum Aufbau der Datenverkabelung ein.

Liegt ein solches „Medien- und/oder Netzwerk-Konzept“ vor, so lässt sich eine IT-Fachplanung relativ leicht darauf aufsetzen. Doch leider sieht die Realität häufig anders aus. Ausreichende Medienkonzepte gibt es nicht, und die Kenntnis der Anforderungen beschränkt sich darauf, dass man „ein paar Anschlüsse irgendwo in der Klasse“ und „ein paar Access-Point-Standorte“ auf einem Grundrissplan festlegt und hofft, dass dies passen wird. Vermutlich wird diese „Bottom-Up-Planung“ auch zu einer kurzfristigen Verbesserung der Digitalisierung an einer Schule führen, doch wird eine nachhaltig nutzbare IT-Infrastruktur ohne größeres Änderungsaufkommen, auch bei der Verkabelung, so nicht zu erreichen sein. Diese unzureichende Vorgehensweise wird am besten an der bisherigen IT-Infrastruktur-Planung der Schulen erkennbar. So sind die aktuellen Bestandsinfrastrukturen entstanden: ein bisschen hier planen, ein bisschen da planen. Weil zumeist „etwas an IT“ vorhanden ist, wären wir im ersten Schritt also bei der Betrachtung des IT-Infrastruktur-Bestands, der sinnvollerweise bei einer Neu- oder Ergänzungsplanung berücksichtigt werden muss.

Berücksichtigung des Bestands

Bei dem in den letzten Jahren zurückliegenden IT-Ausbau in den Schulen zeigt sich sehr häufig, dass dieser nicht zentral gesteuert worden ist:

- Es gibt nicht den EINEN zentralen Koordinator, der vorgegeben hat, wie die Qualität auszusehen hat.

- Es gibt keine technischen Konzepte zur Festlegung von Standards.

- Es gibt kein einheitliches Kennzeichnungsschema, wie ein Datenanschluss zu „beschriften“ ist. Das zur Verkabelung beauftragte Installationsunternehmen hat nach seinem Gutdünken die Dosen beschriftet, an jeder Schule anders.

- Verteilerpunkte mit zu klein dimensionierten Schränken werden, ohne dass ausreichend Platz vorhanden wäre, mit weiteren Komponenten erweitert, bis die Reserve aufgebraucht ist (siehe Abbildung 1).

- Es gab keine einheitliche Vorgabe zur Einmessung der Datenanschlüsse, und damit lässt sich nicht beurteilen, ob es überhaupt eine Notwendigkeit gibt, den Bestand zu ersetzen.

- Der Betrieb der IT-Infrastruktur wird vom Hausmeister (meistens auf die Verkabelung beschränkt), von Eltern, IT-affinen Lehrern und manchmal auch von professionellen Service-Organisationen durchgeführt.

Ergebnis: Es herrschen ein völliger Wildwuchs bei teilweise völlig veralteten Bestandsinfrastrukturen mit „null“ Dokumentation sowie ein großes Unverständnis für professionelle IT-Infrastrukturen.

Abbildung 1: Beispiele für Verteilerschränke mit erschöpfter Ausbaureserve

Diese Defizite werden natürlich auch von verantwortlichen Instanzen, wie z.B. einem Schulamt, festgestellt. Bei der Beauftragung der Fachplanung kommt man dann zu dem Ergebnis, dass es doch hilfreich wäre, wenn im Rahmen der Neuplanung zusätzlicher IT-Anschlüsse mindestens die Bestandsanschlüsse berücksichtigt (sind sie geeignet oder nicht?) oder, noch besser, als Bestand erfasst werden würden. Damit wären wir bei einer ersten planerischen Herausforderung, der Erfassung und Prüfung des Bestands.

Bei 90% aller im Rahmen der Fachplanung durch ComConsult betrachteten Schulen lag keine Bestandsdokumentation der Datenverkabelung vor. Dabei war teilweise erkennbar, dass eine Nachverkabelung erst in den letzten wenigen Jahren erfolgt ist und demzufolge normative Standards eigentlich eine Revisionsdokumentation hätten erbringen müssen. An Schrankbeschriftungen war teilweise erkennbar, welches Installationsunternehmen diese durchgeführt hat. Dennoch scheint es, dass eine solche Revisionsdokumentation entweder nicht gefordert (klare Missachtung der Grundregeln einer Fachplanung) oder vorgelegt worden ist oder für ein Schulamt oder eine Schule nicht zugänglich ist.

Es ist also durchaus sinnvoll, im Rahmen der Neuplanung dieses Defizit zu beheben. Damit kommt es zur nächsten Schwierigkeit, die für jemanden, der nicht mit der Trägheit eines Verwaltungsapparates vertraut ist, teilweise unverständlich scheint. Sowohl für die Bestandserfassung von vorhandenen Anschlüssen in einem Grundriss als auch zur Planung von neuen Anschlüssen werden Grundrisse in einer digital bearbeitbaren Form benötigt. In der Regel handelt es sich dabei um eine DWG-/CAD-Datei. Perfekt wäre es, wenn die Bestandsdokumentation der IT-Verkabelung bereits in einem solchen Format vorhanden wäre. Hier einige Beispiele für unsere Feststellungen:

- Vor allem bei alten Gebäuden liegen nur Tuschezeichnungen der Grundrisse vor.

- PDF-Dateien der Grundrisse liegen vor, aus denen zwar klar erkennbar ist, dass es dazu eine passende DWG-Datei geben muss, die aber nicht „besorgt“ werden kann.

- Die vorhandenen Dateien sind so alt, dass die Grundrisse in keiner Weise mehr mit der Realität übereinstimmen.

- Die Raumnummern der Grundrisse stimmen nicht mehr mit der Realität überein.

Es ist denkbar, mit diesen unzureichenden Unterlagen mehr schlecht als recht eine Bestandserfassung und Neuplanung der IT-Anschlüsse durchzuführen, jedoch sieht das bei einer eventuellen Neuplanung der Stromversorgung ganz anders aus. Hier ist die Bestandsbeurteilung ein wichtiges Beurteilungsmittel zur Bewertung der Nutzbarkeit und Ausbaubarkeit der Stromversorgung. Beispielsweise ist der Umbau einer Niederspannungshauptverteilung mit erheblichen Kosten verbunden, und birgt ein großes Störpotenzial für den Schulbetrieb. Die Dokumentation der Elektroverkabelung liegt in 95% der Fälle – wenn überhaupt – nicht digital vor und wurde nie bei Änderungsmaßnahmen fortgeführt. Damit ist eine solche Dokumentation quasi nicht existent.

Abbildung 2: Beispiel einer Revisionsdokumentation IT-Verkabelung mit Tusche-Grundriss

Bezüglich der Besonderheit bei der Planung der Stromversorgung für IT-Geräte sei auf den Blogbeitrag des Autors vom 22. Februar 2021 hingewiesen (https://www.comconsult.com/it-infrastruktur-fuer-den-digitalpakt/).

Nicht zu unterschätzen ist der Bedarf nach baulich zu berücksichtigenden Dokumenten wie z.B. Schadstoffgutachten und Brandschutzkonzepten. Da es sich bei den Schulen häufig um sehr alte Gebäude handelt, wovon viele in den 1970er-Jahren unter Verwendung des damals modern angesehenen Asbests gebaut wurden, kommt es immer wieder vor, dass geplante Kabelwege schlichtweg nicht gebaut werden dürfen. Das reicht von Begründungen wie „es dürfen keine Löcher gebohrt werden, um einen Leitungsführungskanal zu befestigen“ bis hin zu „diese Schule kann nicht mit einer neuen Datenverkabelung ausgestattet werden“.

Anforderungen an die Qualität

Die technischen Anforderungen an die Verkabelung an sich können als sehr gering eingestuft werden. Mit der Neuplanung einer Streckenqualität der Klasse EA – was durchaus als etablierter Standard gelten dürfte – sollte eine Schule in einem Nutzungszeitraum von 10 Jahren gut zurechtkommen (dies ermöglicht eine Nutzung von 10 Gbit/s).

Schwieriger wird es bei der Bewertung, ob z.B. eine Klasse-E- oder Klasse-D-Verkabelung ausgetauscht werden muss oder nicht. Eine Klasse-E-Verkabelung bietet eine Datenrate von bis zu 5 Gbit/s, und sollte ebenfalls ausreichen, vorausgesetzt, die dazu einsetzbaren Switches sind verfügbar. Bei Klasse D wären maximal 2,5 Gbit/s möglich. Es ist schwer vorstellbar, dass Endgeräte mehr als 1 Gbit/s brauchen, und damit wären Datenanschlüsse mit Klasse D ausreichend, was vermutlich der Qualität der meisten Bestandsverkabelungen an den Schulen entspricht. Anschlüsse für Access Points sollten dagegen in Klasse EA ausgelegt werden. Ob man einen Mix dieser unterschiedlichen Qualitäten zulassen möchte, ist eine schwierige Frage. Technisch denkbar ist es: Der Bedarf, an jedem Anschluss zu jeder Zeit die höchst mögliche Datenrate nutzen zu können, ist in Schulgebäuden eher als gering einzustufen. Deshalb könnte man aus Sicht des Autors im Sinne der Einsparung von (Steuer-)Geldern einen Mix aus alter und neuer Qualität in Kauf nehmen – und das ohne großen Komfortverzicht. In jedem Fall ist eine klare Kennzeichnung der unterschiedlichen Qualitätsanschlüsse an der Dose notwendig.

Ermittlung der Anzahl

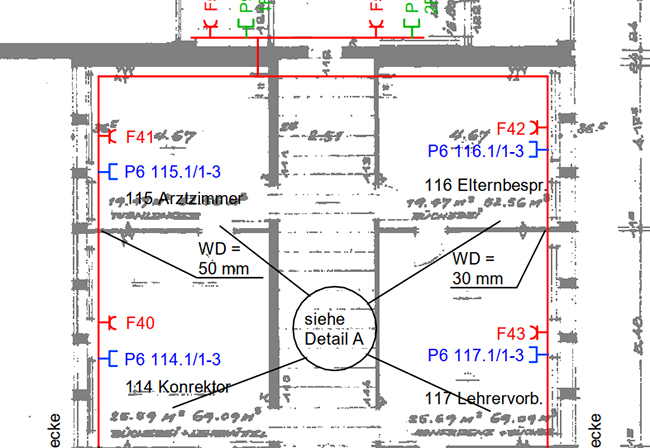

Auf Basis der bisherigen Planungserfahrungen des Autors scheint es so, dass bei Bestandsverkabelungen in pädagogisch genutzten Räumen die Datenanschlüsse in den meisten Klassenzimmern nicht in der Nähe des Lehrerpults vorgesehen wurden, sondern an der gegenüberliegenden Wand in Fensternähe (siehe Abbildung 3 Anschlüsse in grün). Vielleicht dachte man, es würde ausreichen, einzelne IT-Schülerarbeitsplätze oder Drucker einzurichten, da die Lehrer ohnehin kein IT-Equipment mitbringen würden, welches einen LAN-Anschluss benötigt.

Abbildung 3: Beispiel Erfassung von Bestands- und Neuanschlüssen

Damit wird klar, dass sich die höchste Anzahl an zu erwartenden Bestandsanschlüssen in weitestgehend ungenutzten Ecken eines Klassenzimmers befinden, und dass die höchste Anzahl an zu erwartenden neuen Anschlüssen neben den Deckenports für Access Points (in jedem Klassenzimmer mindestens ein passiver Anschluss), die Ports am Lehrerpult sein werden.

Die wenigsten Schulen haben Lehrerpulte, die eine integrierte Verlegung von Datenkabel oder eine Unterbringung von Datenanschlüssen ermöglichen, deshalb müssen die neuen IT- und Stromanschlüsse neben der Tafel platziert werden. Der Anschluss des IT-Gerätes des Lehrers wird mit einer durchaus störenden Anschlussschnur einhergehen. Dabei ist zu erwarten, dass aus Komfortgründen WLAN das deutlich bevorzugte Medium für diese Endgeräte sein wird. Der Strom kommt dann aus dem Akku des Gerätes.

In vielen Schulen wird die Montage der neuen IT- und Stromanschlüsse mithilfe senkrechter Geräteeinbaukanäle neben der Tafel realisiert.

Außerhalb der pädagogischen Räume sehen die Schulen verstärkt Einzelanschlüsse in Eingangshallen, Pausenbereichen oder Cafeterien vor, um z.B. Stundenpläne, Essenspläne oder auch andere Infos auf einem großen Bildschirm darzustellen. In diesem Fall dürfen natürlich diese zumeist im Deckenbereich platzierten Anschlüsse nicht ohne einen 230-Volt-Anschluss geplant werden.

IT-Verteilerplanung

Bedingt durch die grundsätzlich vorhandene Minimal-IT-Infrastruktur gibt es bereits IT-Verteiler, die selten als eigene Räume ausgebildet sind, woher soll der Platz dafür auch kommen, sondern eher als 19“-Stand- oder Wandverteiler. Diese Schränke sind in der Regel zu klein ausgelegt, um eine zusätzliche Neuverkabelung aufzunehmen, schlecht oder gar nicht dokumentiert und sehr unordentlich mit Anschlussschnüren verkabelt.

Wenn bereits Standverteiler z.B. mit 2 Meter hohen Schränken montiert wurden, ist davon auszugehen, dass eine größere IT-Verkabelung installiert worden ist und demzufolge auch die Nachverkabelung in einem ähnlich hohen Umfang erfolgen wird. Konsequenz: Ein zusätzlicher Schrank wird nötig, meist nicht anreihbar. Vorteil des zusätzlichen Schrankes: Es sind keine oder wenige Aufräumarbeiten im Bestandsschrank notwendig, und damit wird nur eine geringe Unterbrechung des Netzbetriebs bei der Migration vonnöten sein.

Bei vorhandenen Wandverteilern ist davon auszugehen, dass diese komplett ausgetauscht werden müssen, da keine Höheneinheiten mehr frei sind und die nutzbare Einbautiefe zu klein ist, um z.B. neue Access Switches mit PoE montieren zu können (empfohlene Einbautiefe ab 19“-Ebene: 450 mm).

Abbildung 4: Einbaumöglichkeit für Anschlüsse in Tafelnähe (im Bild noch unbelegt)

Beschaltung der Rangierfelder

Der Bedarf nach mehr freien Höheneinheiten wird durch eine weitere Problematik verstärkt: Die meisten IT-Netzwerke außerhalb des Schulumfeldes sehen keine 100%-Aktivierung der RJ45-Rangierfelder vor. Man nimmt einen entsprechenden Betriebsaufwand durch Neu- und Umrangieren in Kauf und spart damit Access Switches ein. Anders bei einer Schule. Es kann vom Lehrpersonal nicht erwartet werden, dass zur Aktivierung eines RJ45-Anschlusses in der Dose (z.B. im Klassenraum am Lehrerpult) der IT-Support kontaktiert wird, um den Port physikalisch freizuschalten. Es muss also jeder durch Lehrpersonal nutzbare Port gepatcht und aktiv geschaltet werden. Dies entspricht mehr als 80% der Ports eines Rangierfeldes. Sieht man nur eine 19“-Kabelführung pro 2 Rangierfelder vor, was oft gemacht wird, so kann von einer totalen Überbelegung der Kabelführung ausgegangen werden. Demzufolge ist bei der Kapazitätsplanung im Verteilerschrank von 2 benötigen Höheneinheiten auf ein 24er-Rangierfeld auszugehen. Ähnlich sieht es bei Switches mit 48 Ports aus: Hier sollte ebenfalls oberhalb und unterhalb je eine Kabelführung vorgesehen werden.

Ein weiterer Vorteil der Vollpatchung besteht darin, dass man mit deutlich kürzeren Rangier-/Anschlussschnüren arbeiten und diese „sauber“ verlegen kann, und damit die lästigen Überlängen von zu langen Schnüren nicht „weggedrückt“ werden müssen.

Herausforderung: Planung der Kabelwege

Wie wir gesehen haben, gibt es keine nennenswerten Herausforderungen bei der technischen Qualität der Verkabelung an sich. Anders sieht es bei der Planung der Kabelwege aus.

In der Regel hat man in den meisten Fällen mit (teilweise sehr) alten Gebäuden mit typischen Problemzonen wie Schadstoffbelastungen, dicken Wänden, hohen Brandschutzanforderungen, großen Treppenhäusern/Fluren, Akustikdecken und Rigipsdecken zu tun, deren bisherige Nutzung als Kabelwege nicht dokumentiert ist. Dazu kommen völlig überlastete Kabelführungssysteme ohne Trennstege, d.h. extrem viele alte Bestandskabelführungssysteme, die von Elektrikern unkoordiniert irgendwo montiert worden sind und damit den Verlauf von neuen Trassen oder Kanälen erheblich stören.

Der Anteil an I90-Kanälen, Brandschutzverkofferungen, Kernbohrungen u.Ä. ist wie bei allen Altbaugebäuden sehr hoch und treibt die Kosten nach oben. Bedenkt man dann, dass es sehr viele Einzelanschlüsse und einen hohen Anteil an Überkopfinstallationen gibt, so wird verständlich, dass der Planungs- und Installationsaufwand für einzelne Kabelstrecken höher ist als für ein Dutzend anderer Kabel, die z.B. gemeinsam eingezogen bzw. verlegt werden können. Typische Beispiele sind Access-Point-Anschlüsse für Turnhallen oder in einer Aula, deren Verkabelungsaufwand extrem hoch ist. Dies muss frühzeitig bei den ersten Kostenkalkulationen im Grobkonzept berücksichtigten werden – und damit bei der Beantragung von Fördergeldern! Ein pauschaler Kostenansatz für eine einzelne Strecke in einer Schule muss viel höher angesetzt werden als z.B. in einem Bürogebäude (min. Faktor 1,5 bis 2).

Erfolgreiche Ausschreibung

Nach erfolgter Planung bzw. im Anschluss an die Ausführungsplanung geht es an die Ausschreibung. Große Ausschreibungs- bzw. Auftragspakete (= Anzahl der Schulen) haben unterschiedliche Vor- und Nachteile.

Vergibt man möglichst die Ertüchtigung vieler Schulen an einen Auftragnehmer, so vereinfacht das die Projektsteuerung der Bauphase und gibt dem Auftragnehmer die Möglichkeit, durch größere Materialmengen günstigere Einheitspreise zu kalkulieren. Die Erfahrung zeigt, dass DV-Verkabelungen für größere, insbesondere weit überregional tätige Installationsunternehmen wenig attraktiv sind. Diesen ist der bereits beschriebene Aufwand für die Kabelwegebereitstellung zu hoch. Kleinere Installationsunternehmen haben zwar den großen Vorteil der Flexibilität, und lokal ansässige Firmen bieten manchmal den Vorteil der Orts- bzw. Gebäudekenntnisse, doch sind sie bei größeren Paketen mit engem Installationszeitrahmen sehr schnell überfordert. Deswegen scheut man sich anzubieten – so die Erfahrungen aus zwei Jahren Projektleitung der ComConsult.

Macht man die Paketgröße kleiner, im Extremfall eine Schule pro Bieter/Auftragnehmer, so verschwindet zum einen sofort das Interesse der großen Installationsfirmen und zum anderen wird der Projektkoordinierungsaufwand durch die größere Anzahl an Auftragnehmern erhöht. Zusätzlich muss man zwischen den Schulen unterschiedliche Installationsqualitäten in Kauf nehmen, wenn man im Rahmen der Bauleitung nicht konsequent darauf achtet. Von Vorteil ist die höhere Parallelität bei der Installation.

In Anbetracht dessen, dass die Installationsunternehmen seit 2 Jahren völlig aus- bzw. überlastet sind und dann noch Dutzende von Schulen im näheren Umfeld verkabelt werden müssen, wird nachvollziehbar, dass auf dem Markt derartige Ausschreibungen sehr unattraktiv sind und man mit außergewöhnlich hohen Einheitspreisen rechnen muss. Galt vor ein paar Jahren noch ein Einheitspreis von ca. 1,5 €/lfm bei Twisted-Pair-Kabel als üblich, ist heute ein Faktor von 1,5 bis 2 nicht selten anzutreffen.

Man muss sich ebenfalls darauf einstellen, dass man sehr wenige bis gar keine Angebote bekommt und mit sehr kleinen Installationsunternehmen zu tun haben wird, d.h. mit Standard-Elektrikern, die IT nebenbei mitmachen, schwierig zu führen sind und sehr niedrige Qualitätsstandards haben. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass man Eignungskriterien, die solche Firmen ausschließen, an die Bieter sinnvoll definieren kann. Dies zeigt die jahrelange Projekterfahrung mit öffentlichen Auftraggebern.

Ausführungsphase

Jede Schule träumt nachvollziehbar davon, die sehr lästigen Installationsarbeiten innerhalb eines Ferienblocks ohne störende Schüler oder Störung des Lehrbetriebs durchführen lassen zu können. Aus folgenden Gründen ist das, selbst in den Sommerferien, kaum machbar:

- Der Aufbau der neuen Kabelwege und die Verlegung von Leitungen sind während der normalen Arbeitszeiten, ohne Nacht- und Wochenendarbeiten, in den meisten mittleren und großen Schulen nicht in 6 Wochen durchzuführen.

- In den Ferien haben auch viele Installationsfirmen Urlaub. Ein hoher Personaleinsatz zur Beschleunigung von Installationsarbeiten wird schwierig und man scheut sich bei solchen Ausschreibungen anzubieten, insbesondere wenn die Beauftragung bei Terminüberschreitung mit Vertragspönale verbunden ist.

- Eine der zentralen Personen bei der gesamten Planung und insbesondere bei der Bauaufsicht ist der Hausmeister, ohne ihn geht so ein Projekt nicht. Auch dieser orientiert sich bei seiner Urlaubsplanung an den Schulferien.

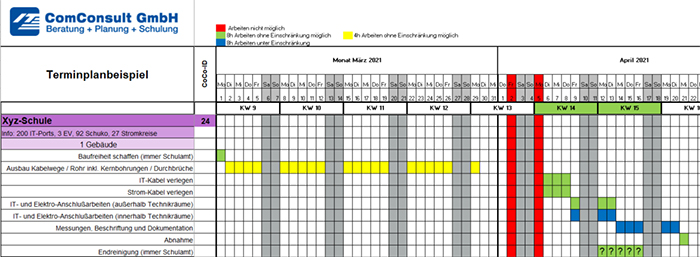

Man sollte also die Ferien zwar passend in den Terminplan einbauen, jedoch auch von längeren Vor- und Nacharbeitungszeiträumen ausgehen. ComConsult-Erfahrungen zeigen, dass ein Zeitraum für eine mittlere Schule von 8-10 Wochen nicht zu großzügig kalkuliert ist. Insbesondere kann sich die sogenannte Post-Installationsphase, bestehend aus Beseitigung der Abnahmemängel und Zusammenstellung der Revisionsdokumentation (deren Bedeutung permanent unterschätzt wird), in die Länge ziehen, sodass in vielen Fällen die „so gut wie fertige“ Verkabelung nicht in Betrieb genommen werden kann.

Abbildung 5: Auszug aus einem Terminplan zur Abstimmung mit den Schulen

Neben den Installationsarbeiten dürfen die notwendigen Reinigungsarbeiten in einem Terminplan nicht vergessen werden. Auch wenn die Monteure beim Bohren mit Staubsauger und Abdeckungen arbeiten und der Zustand „besenrein“ erwartet werden darf, bleibt trotzdem genug an Schmutz übrig, der vor dem Beginn des Schulbetriebs beseitigt werden muss. Dazu müssen bereits an der Schule eingebundene Reinigungsfirmen eingeplant werden. Im gleichen Sinn sind Malerarbeiten zu nennen, denn auch diese werden anfallen und häufig nicht mit ausgeschrieben, da man auf lokale Unternehmen zurückgreifen kann und möchte.

Diese Komplexität der Vor-, Haupt- und Nacharbeiten sowie Risiken von verschleppter Inbetriebnahme müssen mit den betroffenen Schulen rechtzeitig kommuniziert werden (siehe Beispielauszug Terminplan). Bewährt hat sich deshalb, einen frühzeitigen Dialog mit den Schulleitungen zu suchen, diesen die Maßnahmen und deren Störpotenziale zu erklären und sie damit in das Projekt zu integrieren.

Fazit

Die Zeit drängt, und der Druck ist hoch: zur Nutzung der von der Öffentlichkeit seit langem geforderten besseren Digitalisierung wird eine neue IT-Infrastruktur an den Schulen benötigt. Viele Schulen müssen mit minimalem Planungsaufwand, in kürzester Zeit und ohne Störung des Schulbetriebs digitalisiert werden. So der Wunsch. Zumindest für die Datenverkabelung geht das nicht in allen 3 Punkten bzw. nur sehr schwer. Die Planung wird durch die fehlenden Bestandsunterlagen erschwert und erfordert damit intensive und aufwendige Begehungen bzw. Bestandsaufnahmen; jede einzelne Schule ist wie ein eigenes Projekt zu betrachten. Obwohl es „nur“ Schulen sind, ist gerade der Aufbau der passenden Kabelwege sehr zeitaufwendig und wird durch viele Unwägbarkeiten während der Bauphase häufig ausgebremst. Gerade das Montieren von Trassen, Verlegen von Kabeln oder im Extremfall der Umbau von Verteilern kann nicht störungsfrei verlaufen. All dies zeigt, dass die Fachplanungen zur Datenverkabelung an Schulen völlig eigene Herausforderungen haben.