Bis auf derartige durchaus berechtigte Vorbehalte kann die Nutzung von Bluetooth-Anwendungen einen echten Mehrwert bieten. Wie bei jeder Anwendung ist hierbei der individuelle Fall zu betrachten. Im Gegensatz zu Vielem, was wir in unserem klassischen Beratungsalltag betrachten, sind zum Beispiel Beacon-Anwendungen im Industrie- und besonderes im Produktionsumfeld eher rar. In anderen Bereichen, in denen zum Beispiel das Smartphone ein zentrales Arbeitsmittel darstellt, wie im Büro-Umfeld, kann dies deutlich anders aussehen. Daher ist auch der Blick auf den Umfang, den Nutzen und den gegebenenfalls notwendigen Planungsansatz solcher Anwendungen relevant und sinnvoll.

Wir diskutieren entsprechende Technologien für das Gebäude oder den Arbeitsplatz der Zukunft, für Industrie 4.0 etc. also immer häufiger auch in unseren Projekten. In einigen Bereichen erweitern die entsprechenden Technologien, wie im Insider vom Mai beschrieben, den althergebrachten Bereich des IT-Netzwerks. In anderen Bereichen ist eine Betrachtung der erst durch diese Technologien ermöglichten Anwendungen darüber hinaus relevant. Und auch wenn wir uns in diesem Artikel auf das Thema Bluetooth konzentrieren, sollte eine Planung und Betrachtung weitere Technologien nicht außer Acht lassen. So kommt man, je nach genauer Anwendung, nicht um die Themen, LAN, WLAN, ZigBee, EnOcean etc. herum.

Für Bluetooth selbst ist meist das Smartphone beziehungsweise die Anbindung mit einem entsprechend weit verbreiteten und verfügbaren System eine wichtige Grundlage. Die Auswahl der verfügbaren Anwendungen geht also über die Smartphone-Verbindungen zur Freisprecheinrichtung bzw. dem Headset oder vom Laptop zu verschiedenen Peripheriegeräten hinaus. Es ergeben sich immer mehr Anwendungen, die auf Bluetooth-Basis in moderne Gebäude Einzug halten.

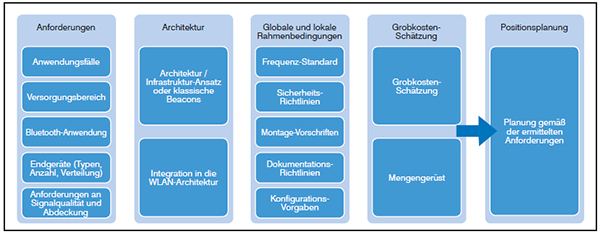

Die folgenden Abschnitte sollen einen tieferen Einblick in die Planung und die Anforderungen, die insbesondere durch BLE beziehungsweise Beacon-Anwendungen entstehen, geben.

Wenn immer mehr Anwendungen (z.B. Smartphone-Apps) auf BLE-Beacons aufsetzen und eine entsprechende Infrastruktur benötigen, wird auch die Planung der Bluetooth-Versorgung immer wichtiger. Insbesondere, wenn produktionskritische Anforderungen hier greifen, sollte immer eine strukturierte Planung erfolgen.

Dies betrifft in diesem Zusammenhang nicht nur die grundlegenden Aspekte, wie die Platzierung der Sender und Empfänger. Auch weitere Aspekte, die wir aus der klassischen Netzwerk-Planung kennen, spielen immer häufiger eine Rolle.

Als vielleicht wichtigstes Beispiel ist hier das Thema Sicherheit zu nennen. Im Angesicht der aktuell veröffentlichten Sicherheitslücken in vielen Bluetooth-Implementierungen wird dies wieder einmal offensichtlich [heise.de]. Hierbei ist die unter Bluetooth verwendete Verschlüsselung angreifbar. Bei typischen Beacon-Anwendungen mag dies häufig nicht so relevant sein. Sobald aber andere Nutzungen von Bluetooth eine Rolle spielen ist auch das Sicherheitsmanagement von entsprechender Wichtigkeit.

Ein grundsätzliches, strukturiertes Planungsvorgehen sollte also in jedem Fall stattfinden, um die notwendige Qualität der Bluetooth/Beacon-Versorgung zu erreichen. Hierbei kann man sich (lose) an WLAN-Planungen oder auch allgemein an der Planung von Netzwerk-Infrastrukturen orientieren. Neben den so umsetzbaren Anwendungen sind also auch die Planung und die grundlegende Beacon-Technologie zu beleuchten.

Beacon-Anwendungen im modernen Gebäude

In modernen Gebäuden halten immer mehr Anwendungen Einzug, die über die klassische Büro-Kommunikation hinaus eine Datenanbindung erfordern. Hier meinen wir nicht nur die Anbindung der Peripherie des Arbeitsplatzes, wie der Maus, Tastatur oder auch des Headsets.

Häufig erfordert die Anbindung für viele weitere Endgeräte nicht das klassischen drahtgebundene Netzwerk. Eine Anbindung über WLAN wird hier mittlerweile oft zum Standardfall. Und auch in Kundenprojekten, bei denen das drahtgebundene Netz weiterhin überwiegt, ist häufig die Tendenz zu drahtlosen Anwendungen offensichtlich. Schon heute, aber vor Allem auch im Gebäude der Zukunft, kann davon ausgegangen werden, dass immer mehr Endgeräte drahtlos angebunden sind. Eine Folge dieser Entwicklung ist insbesondere auch, dass häufig eine flächendeckende WLAN-Versorgung vorausgesetzt wird. Auf Basis dieser Tatsache erfordert eine ganze Reihe der Bluetooth-Anwendungen, die auf BLE-Beacons basieren, eine zweite Datenverbindung mittels Mobilfunk oder eben WLAN.

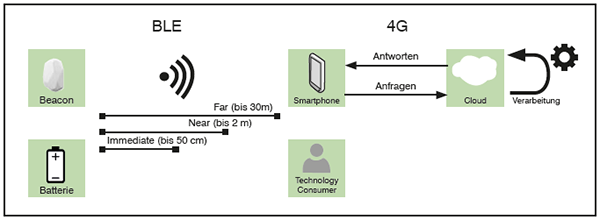

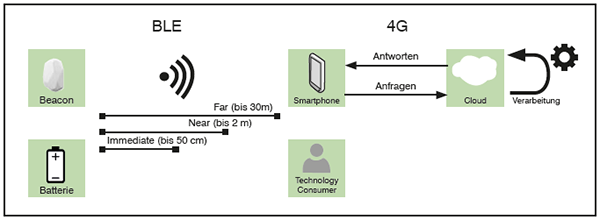

Eine typische BLE-Beacon-Anwendung ist nicht alleine, sondern erfordert eine zusätzliche Datenverbindung. Im Netz verfügbare Services und Dienste sind so erreichbar, wie in Abbildung 1 dargestellt. Im Zweifelsfall ist diese Anbindung zu planen und bereitzustellen.

Dabei ist eine lokationsabhängige Anwendung der naheliegendste Einsatzzweck für Beacons. Es wurde hierzu zum Beispiel im Retail-Bereich mit vielen Beacons versucht das Kaufverhalten der Kunden zu analysieren und zu beeinflussen. Dieses „Proximity-Marketing“ hatte aber zumindest in Europa kaum Erfolg und aktuell erscheinen stattdessen immer mehr Indoor-Navigationssysteme, die es dem Nutzer erleichtern sollen sich in einem unbekannten Gebäude zurecht zu finden.

Die Idee im Gebäude der Zukunft geht dabei soweit, dass der Aufzug über seine Sensoren meldet, dass er bald einen Defekt erwartet und den Servicetechniker verständigt. Dieser kommt in das Gebäude und erhält automatisch die benötigten Schließberechtigungen für die elektronischen Türschlösser und wird dabei von der App mittels Bluetooth-Beacons zum entsprechenden Serviceraum geleitet. Dort angekommen verlinkt ein Beacon am Aufzug auf das aktuelle Service-Handbuch des Geräts und der Techniker kann die Historie der bisherigen Wartungen und Reparaturen abrufen.

Die Anwendungsgebiete der Technologie sind dabei vielfältig und aufgrund der leichten Nachrüstbarkeit auch für bestehende Infrastrukturen interessant.

Wer einmal das Klinikum in Aachen besucht hat, weiß den Wert einer Indoor-Navigation zu schätzen, um sich in den verschlungenen Gängen zurecht zu finden. Dort wurden einige Stationen mit Beacons ausgestattet und ermöglichen so eine teilweise Navigation für den Patienten [wegzwei.com]. Leider wurde aber nicht das gesamte Klinikum mit Beacons ausgestattet, sondern nur sehr wenige Bereiche. Als Proof-of-Concept ein interessantes Projekt, aber ohne einen flächendenken Ausbau wird die Akzeptanz beim Nutzer wohl kaum erreichbar sein.

Auf ähnliche Weise kann ein Museum leicht mit Beacons an den Exponaten erweitert werden und die bisherigen Audioguides können durch eine Museums-App ersetzt werden. Dies ermöglicht auch eine Kundenbindung über den einzelnen Besuch hinaus. Untersuchungen zeigen, dass viele Nutzer die App nach dem Besuch auf dem Mobilgerät belassen. So ist es dann dem Betreiber wiederum möglich, den Besucher über neue Ausstellungen oder Aktionen zu informieren.

Auch eine Messe kann von dieser Technologie profitieren. Eine Messe-App mit BLE-Technologie ermöglicht nicht nur die Indoor-Navigation oder Messeführung für den Nutzer, sondern bietet dem Betreiber die Möglichkeit die Besucherströme zu analysieren und zu steuern. Wenn eine Halle maßlos überfüllt ist, sind die Nutzer vielleicht dankbar für den Hinweis, dass eine andere Halle aktuell kaum Besucher aufweist.

Abbildung 1: Allgemeine Architektur einer typischen Beacon-Anwendung

Natürlich kann für den App-Nutzer dann die Erfahrung gemacht werden, dass sich in der vermeintlich leeren Halle die ganzen Nutzer ohne Smartphone und Messe-App tummeln, die das System nicht „gesehen“ hat. Auf Basis des typischen Nutzerverhaltens (bzw. gemäß des statistischen Mittels) und mit entsprechender Software lässt sich aber häufig eine entsprechend gute Vorhersage treffen.

Die flächendeckende Versorgung eines Gebäudes mit Beacon-Technologie bietet darüber hinaus eine Vielzahl neuer Nutzungskonzepte. Ein Meeting Raum, der nicht genutzt wurde, muss nicht (oder seltener) gereinigt werden. Und ein Meeting Raum der nie genutzt wird, könnte vielleicht einer sinnvolleren Verwendung zugeführt werden. Hierfür könnten anonymisierte Daten genutzt werden um ein Nutzungsprofil der entsprechenden Fläche zu gewinnen.

Technische Grundlagen Beacons

Aktuell gibt es eine große Anzahl unterschiedlicher Beacon-Standards, deren vier bekannteste iBeacon, Eddystone, uiBeacon und ALT-Beacon sind. Hiervon sind insbesondere die ersten beiden Standards relevant, da sie durch Apple (iBeacon) und Google (Eddystone) unterstützt werden. Dabei ist es aber völlig egal, ob der Nutzer ein iPhone, Android- oder Windowsbetriebssystem auf seinem mobilen Gerät nutzt. Die Signale werden von allen Geräten verstanden. So wird das iBeacon-Protokoll bereits seit Android Version 4.3 unterstützt. Ein erster Artikel im Netzwerk Insider im April 2017 beschäftigte sich bereits im Detail mit den Protokollen und wird an dieser Stelle nur kurz zusammengefasst.

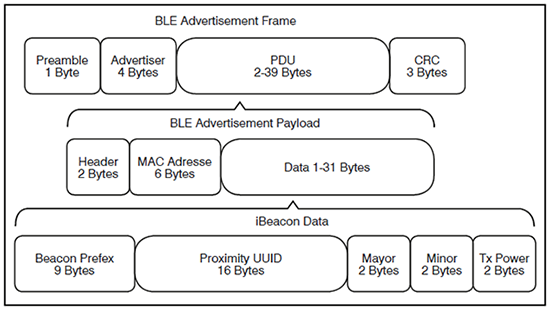

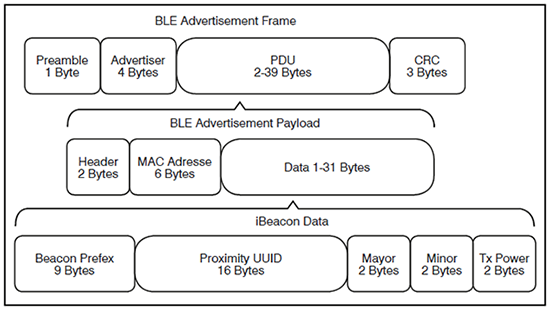

Da die unterschiedlichen Beacon-Protokolle alle Teil des Bluetooth Low Energy Standards sind, ist der Aufbau sehr ähnlich. In der Abbildung 2 wird daher stellvertretend das iBeacon-Datenpaket näher erläutert. Dieses ist ein Teil der Bluetooth Low Energy Payload, die wiederum ein Teil der Protocol Data Unit (PDU) des eigentlichen BLE-Frames ist. Somit sind 31 von 47 Bytes für die iBeacon Daten innerhalb eines BLE-Frames nutzbar. Die Datenmenge erscheint gering, allerdings setzt das Konzept von Beacons voraus, dass die Intelligenz in der App und nicht in dem Beacon selbst steckt.

Abbildung 2: Datenstruktur des iBeacon Frames innerhalb von Bluetooth Low Energy

Unabhängig von den einzelnen Protokollen bieten Beacons immer mehrere Informationen, die sie in festen Intervallen aussenden. Dies sind die Werte für den Universally Unique Identifier (UUID), Major, Minor und TX Power. Ersteres hat einen Datenumfang von 128 Bit. Major und Minor jeweils 16 Bit. Somit ergeben sich 160 Bit an Nutzdaten, die man mit Hilfe eines Beacons übertragen kann. Dies ermöglicht eine gute Strukturierung unterschiedlicher Informationen für eine Vielzahl von Anwendungen. So kann beispielsweise die UUID auf die Firma verweisen, Major auf ein Gebäude und Minor auf eine bestimmte Position innerhalb des Gebäudes.

Eine entscheidende Information wird im letzten Byte übertragen. Der Wert TX Power ist dafür verantwortlich, dass das Endgerät die Entfernung zum Beacon schätzen kann. Das Gerät überträgt dort die Angabe zur eigenen Signalstärke in Form des Zweierkomplements. Somit ergibt beispielsweise der Wert 0xC8 = 200, Zweierkomplement = 256-200 = 56 und damit eine kodierte Signalstärke von -56 dBm des Beacon-Signals. Dies ist ein Indikator für die Empfangsfeldstärke „Received Sig-nal Strength Indicator (RSSI)“ und gibt an, wie stark das Signal sein sollte, wenn es einen Meter vom Objekt entfernt gemessen wird. Hierbei werden natürlich nicht die wirklich vorhandenen Begebenheiten berücksichtigt. So kann eine Wand oder eine Person zwischen Beacon und Empfänger die gemessene Feldstärke stark beeinflussen. Für den Empfänger des Signals ist dabei nicht zu erkennen, ob das Signal weit entfernt ist, es sich um das Echo eines eigentlich näheren Signals handelt oder ob sich ein Hindernis zwischen Sender und Empfänger befindet. Dennoch erlaubt dieser Wert eine verbesserte Ortungsgenauigkeit für die Positionsbestimmung in Relation zur Position des Beacons.

Ortung mittels Beacons

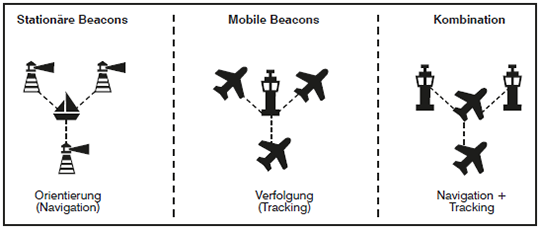

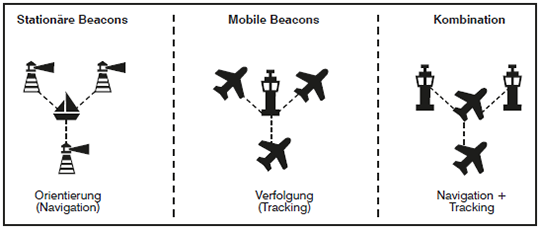

Bei der Nutzung von Beacons gibt es drei unterschiedliche Anwendungsfälle, die im Folgenden näher erläutert werden und schematisch in Abbildung 3 dargestellt sind.

Abbildung 3: Unterschiedliche Möglichkeiten der Beacon-Nutzung; links: Navigation durch stationäre Beacons; mitte: Tracking durch bewegliche Beacons an Objekten; rechts: Kombination beider Methoden

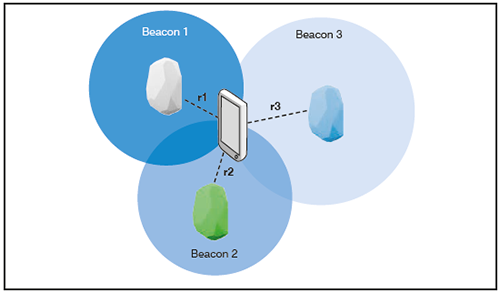

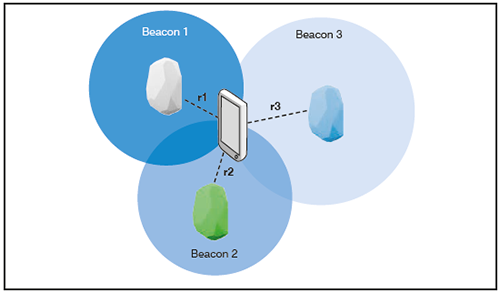

Ein mögliches Setup für die Indoor-Navigation geht davon aus, dass die Beacons fest positioniert sind und die Anwendung weiß, wo sich welcher Beacon befindet. Durch Trilateration (siehe Abbildung 4) lässt sich so die Position innerhalb der Beacon-Infrastruktur bestimmen. Dabei werden in der Regel die zusätzlichen Sensoren der mobilen Geräte verwendet. So kann die Positionsbestimmung durch die Beschleunigungssensoren, die in allen aktuellen Mobiltelefonen verbaut sind, unterstützt werden.

Beim Asset-Tracking möchte man wissen, wo sich die Beacons befinden. Man stattet daher zu lokalisierende Komponenten mit Beacons aus und kann sie dann innerhalb der Infrastruktur orten. Dies ist beispielsweise im Healthcare-Bereich aktuell ein sehr relevanter Anwendungsfall, der immer häufiger beplant werden muss. So möchte der Betreiber wissen, wo sich bestimmte Ressourcen befinden.

Die Idee dahinter ist, dass man damit Ressourcen besser planen kann und weniger Zeit mit der Suche der entsprechenden Komponente verbringt. Dass man dabei auch gleichzeitig Informationen über die wirkliche Nutzung erhält, ist ein zusätzlicher Nebeneffekt. In diesem Anwendungsfall werden häufig WLAN-Access-Points mit zusätzlicher BLE-Technologie verwendet.

Wenn eine solche Infrastruktur genutzt wird, kann man aber auch beide Methoden miteinander kombinieren und sowohl Indoor-Navigation als auch Asset-Tracking ermöglichen und so einen Mehrwert für die Nutzung des Gebäudes schaffen. Aufgrund des geringen Preises der Beacons ist dies auch nicht mit hohen Investitionskosten verbunden. Man kann in einem Bereich anfangen diese Technologie auszurollen und dann Stück für Stück erweitern. Es muss aber beachtet werden, dass mehr Beacons nicht unbedingt die Ortungsgenauigkeit verbessern. Bei zu vielen Beacon-Signalen nimmt die Genauigkeit auch wieder ab [Li 2015]. Um eine flächendeckende Nutzbarkeit zu erreichen ist eine gewissenhafte Planung der Beacon-Infrastruktur sinnvoll und nötig.

Planungsgrundlagen Asset-Tracking

Unter Asset-Tracking versteht man in diesem Zusammenhang eine Beacon-basierte Verfolgung von Gegenständen etc. Grundlage ist hierbei meist die Nachverfolgung beweglicher Bluetooth-Beacons, die an zu verfolgenden Gegenständen platziert werden. Diese Beacons werden durch entsprechende Bluetooth-Empfänger lokalisiert. Man benötigt also eine Infrastruktur von BLE-Empfängern, die die Beacons empfangen. Eine dahinter liegende Infrastruktur kann die Daten auswerten und so im Endeffekt eine Position des Beacons bestimmen.

Abbildung 4: Positionsbestimmung mittels Trilateration

Aus technischer und planerischer Sicht erinnert dies sehr stark an die Ortung von WLAN-Endgeräten anhand der Signalstärke ihrer Pakete mittels der WLAN Access Points. Im Gegensatz zu der Ortung mittels WLAN ist die benötigte Anzahl an Empfangsstationen bei BLE aber häufig geringer. Im Endeffekt hängt dies dennoch von der baulichen Umgebung, den Genauigkeitsanforderungen der Anwendung und weiteren Rahmenparametern ab. Ein Teil der Planung ist also vergleichbar mit einer WLAN-Planung. Analog zu Funkzellen müssen entsprechende Abdeckungsbereiche festgelegt und geplant werden.

Daher ist es sicherlich nicht verwunderlich, dass mittlerweile viele der im professionellen Umfeld erhältlichen WLAN-Access-Points ebenfalls ein Blue-

tooth-Funkmodul mitbringen. Somit entsteht bereits durch die WLAN-Infrastruktur eine entsprechende Bluetooth-Infrastruktur. Bei der Planung für Asset-Tracking-Anwendungen handelt es sich in weiten Teilen also um eine schon fast klassische Infrastruktur-Planung.

WLAN-Planungstools unterstützen mittlerweile erste grundlegende Funktionen für eine Bluetooth-Planung [openreality.com]. In dem verbreiteten Tool Ekahau Site Survey lässt sich eine BLE-Abdeckung ähnlich wie WLAN simulieren. Hierbei beschränkt sich aktuell die Funktionalität noch darauf Funkzellen darzustellen, in denen eine Mindestanzahl Beacons mit einer ausreichenden Signalstärke empfangen werden können. Ein direkter Rückschluss auf die Ortungsgenauigkeit ist so in der aktuellen Version leider noch nicht möglich.

Teile diesen Eintrag